Daniela Grassau es Doctora en Sociología (Pontificia Universidad Católica de Chile). Profesora asociada de la Facultad de Comunicaciones UC. Sus áreas de investigación son comunicación y desastres, coberturas de crisis, ejercicio del periodismo y opinión pública. Investigadora adjunta del Núcleo Milenio MEPOP.

Correo electrónico: [email protected]

Desde fines del siglo XX, diversas investigaciones han señalado que, a medida que las sociedades avanzan en el desarrollo económico y aseguran ciertas condiciones básicas, emergen nuevas prioridades para la ciudadanía (MacIntosh, 1998; Welzel & Inglehart, 2005; Weber, 2015). Temas como la equidad de género, la diversidad, la participación ciudadana, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida ganaron centralidad en las preocupaciones sociales, desplazando gradualmente las demandas más vinculadas a la subsistencia. Se trata de lo que Ronald Inglehart (1981) denominó “valores postmaterialistas”.

Mientras los valores materialistas se refieren a “objetivos de seguridad y supervivencia que pueden alcanzarse por medios materiales, como el crecimiento económico y el mantenimiento del orden público”, los valores postmaterialistas “hacen hincapié en la autonomía y la calidad de vida, dando prioridad a objetivos como la autoexpresión, la protección del medio ambiente y la igualdad de género. Son postmaterialistas en el sentido de que no se refieren a las condiciones materiales o económicas per se” (Valenzuela, 2011, pp.439-440) (1).

Este proceso no ha sido lineal ni universal, pero sí ha marcado parte del ciclo democrático de las últimas décadas en América Latina. Sin embargo, en el proceso electoral chileno de 2025 observamos un fenómeno que tensiona esta trayectoria: los valores postmaterialistas han perdido protagonismo tanto en los discursos de los candidatos presidenciales y parlamentarios como en las prioridades expresadas por la ciudadanía.

Silencio programático y debilitamiento de demandas sociales

Uno de los aspectos más visibles del actual escenario electoral es la difuminación del centro político. Las opciones más moderadas han sido desplazadas en favor de posturas que, desde distintos polos ideológicos, han centrado sus discursos en temas de orden, seguridad y estabilidad económica. Esta polarización, si bien no es nueva, se ha intensificado en las últimas elecciones, generando un clima donde las prioridades de corto plazo eclipsan otro tipo de debates.

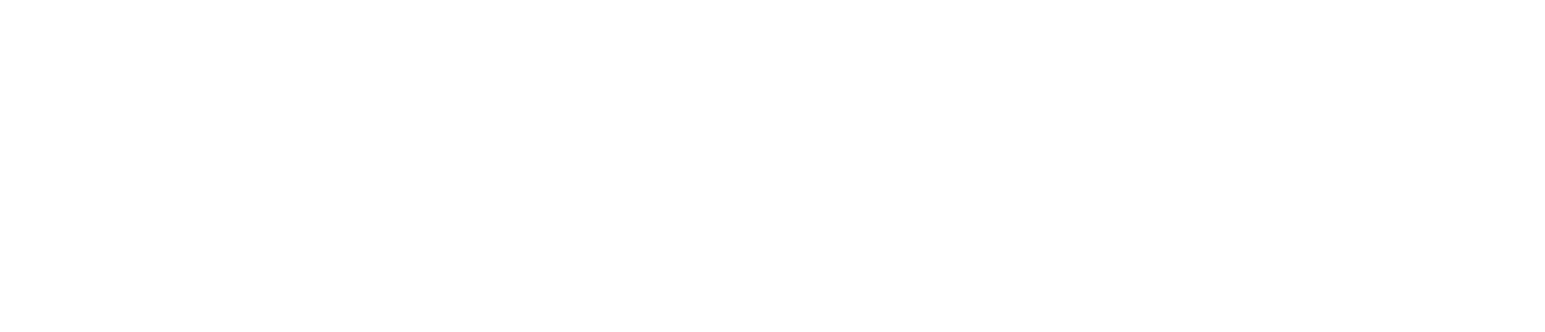

En este contexto, resulta especialmente llamativa la doble ausencia de los valores postmaterialistas. Por un lado, han sido relegados de los programas, discursos y prioridades públicas de los candidatos. Cuestiones como igualdad de género, derechos reproductivos, protección ambiental, inclusión de disidencias o participación ciudadana han aparecido en forma tangencial o, directamente, no han sido parte del debate. En paralelo, se ha fortalecido una lógica discursiva que pone en primer plano los “valores materialistas”: seguridad, empleo, estabilidad, control migratorio, acceso a servicios básicos. Este giro no solo fue evidente en las propias campañas (Montes, 2025), sino también en los estudios de opinión pública (ej. CEP, 2025) y los contenidos que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales.

El paso a segunda vuelta de Jeannette Jara y José Antonio Kast, así como el inesperado tercer lugar obtenido por Franco Parisi, refuerzan esta tendencia. A modo de ejemplo, en miras a la segunda vuelta, la candidata oficialista hizo guiños a propuestas de los candidatos que quedaron en el camino, todas referidas a temas muy concretos: devolución del IVA a los medicamentos, reducción en los tiempos de espera oncológica, barrios vulnerables, entre otros. Nada de derechos civiles, mujeres, infancias, disidencias o medio ambiente.

Es preocupante la forma en que estas temáticas también han perdido presencia como demandas sociales movilizadoras. Si durante el estallido social y el primer proceso constituyente estas preocupaciones fueron altamente visibles (desde masivas marchas feministas hasta intensas discusiones sobre paridad, reconocimiento de pueblos originarios o justicia climática), hoy parecieran haber sido desplazadas por la urgencia de lo inmediato. La propia ciudadanía ya no las menciona como prioritarias, o incluso las percibe como asuntos de una élite desconectada de la realidad cotidiana.

¿Preocupaciones de élite?: el rechazo a “problemas que no son del día a día”

Este giro no es solo chileno. A nivel internacional, diversos países han experimentado retrocesos o estancamientos en agendas postmaterialistas. La reacción conservadora en torno a la llamada cultura “woke” (Cammaerts, 2022), el negacionismo climático (Mendy et al., 2024), las restricciones al aborto en Estados Unidos (Watson & Germain, 2024) o el ascenso de discursos antiinmigración en Europa (Fernandes‐Jesus et al., 2023) son parte de este fenómeno. Lo que antes era visto como un avance de derechos y ampliación de ciudadanía, hoy aparece, para ciertos sectores, como imposiciones ideológicas o privilegios.

En Chile, parte de esta lógica se evidenció en la narrativa de quienes rechazaron en 2022 el texto que emergió de la llamada Convención Constitucional. Un trabajo cualitativo desarrollado por el equipo del Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, la Opinión Pública y los Medios en Chile -MEPOP- profundizó, a través de grupos focales, en las percepciones de votantes de sectores medios sobre dicho proceso (Lazcano-Peña et al., 2025). El relato de los participantes evidenciaba que las demandas postmaterialistas eran percibidas, especialmente por quienes votaron “Rechazo”, como lejanas, secundarias o incluso amenazantes, frente a un clima emocional marcado por el temor, la inseguridad cotidiana o la sensación de pérdida del control social.

En el caso de los hombres se observó un discurso que muestra cómo la precariedad material desplazó el interés por reformas estructurales o debates valóricos. “El tema de la delincuencia, se nos fue de las manos, hoy día yo prefiero que alguien salga a dar una bandera de lucha, por esa causa, más que por lo otro”, dijo uno de los participantes. “No se pensó en nosotros como tales (…); prefiero que me arreglen todo lo que es inseguridad, cachai, o sea, hoy día igual han cambiado algunas prioridades”, aseguró otro.

El discurso de las mujeres votantes del rechazo fue especialmente revelador, pues en su reflexión prácticamente no aparecieron menciones explícitas a una agenda de género, ni como demanda ni como preocupación, lo que refuerza la idea de un desplazamiento de los valores postmaterialistas. De hecho, el discurso de las mujeres estuvo marcado por la autoprotección y la supervivencia cotidiana: las participantes no hablaban de igualdad estructural, sino de mantener la casa en pie, de proteger a la familia, de evitar el riesgo y garantizar seguridad.

El riesgo de la invisibilización de estos valores

En un contexto como el de Chile, que ha vivido crisis encadenadas (estallido social, pandemia, crisis de inseguridad), el horizonte postmaterialista retrocede incluso entre grupos sociales que históricamente han apoyado agendas progresistas o transformadoras. El reciente proceso electoral muestra con claridad la centralidad que ha adquirido la seguridad como tema prioritario para todos los sectores. No se trata solo de la sensación de inseguridad, sino de un sentimiento generalizado de fragilidad cotidiana. Sin embargo, esta preocupación no va necesariamente acompañada de una discusión estructural sobre las causas de dicho fenómeno, las políticas públicas o los derechos sociales. Más bien, lo que se observa es una demanda de contención, de orden, de respuestas inmediatas. Y ese terreno es menos fértil para los discursos que apelan a derechos futuros, igualdad simbólica o transformaciones profundas.

La disminución de la presencia de los valores postmaterialistas en el debate público no es un fenómeno menor. Las prioridades se han desplazado desde los derechos hacia la supervivencia; desde el futuro colectivo hacia la protección inmediata; desde la ampliación de libertades hacia la contención del riesgo. Si bien es comprensible que en contextos de crisis resurjan con fuerza las demandas básicas, lo preocupante es que se deslegitime la agenda de derechos como si fuera prescindible. La historia reciente muestra que los derechos no se consolidan por inercia y que los retrocesos, cuando ocurren, afectan con mayor fuerza a los grupos históricamente excluidos.

Las elecciones de 2025 en Chile parecen consolidar un ciclo donde los valores postmaterialistas han sido desplazados por urgencias materiales. Esto no debe sorprender, pero sí debe preocupar. Porque más allá de los vaivenes políticos, estos valores siguen siendo esenciales para una democracia inclusiva, sostenible y pluralista. Mientras se perciba a las demandas postmaterialistas como ideologizadas, elitistas o desconectadas de las prioridades reales, solo se consolidará una oposición cultural a estas agendas, no necesariamente desde una postura conservadora clásica, sino desde un sentido común que prioriza la sobrevivencia sobre la transformación. El silenciamiento de estas temáticas deja un vacío que suele ser aprovechado por discursos populistas o autoritarios. Cuando los debates sobre diversidad, género o medio ambiente quedan ausentes del espacio público, no solo se pierde representación, sino que se deja de formar ciudadanía crítica.

Quizás la tarea no sea insistir en estos valores como si nada hubiera cambiado, sino reconectarlos con las preocupaciones reales de las personas, traducirlos en respuestas tangibles y hacer evidente que no son lujos ideológicos, sino condiciones para una vida digna. De lo contrario, corremos el riesgo de mirar hacia atrás en unos años y preguntarnos por qué dejamos que ciertos derechos que dábamos por sentados se desdibujaran en el camino.

Notas

(1) Traducción propia.

Referencias

Cammaerts, B. (2022). The abnormalisation of social justice: The ‘anti-woke culture war’discourse in the UK. Discourse & Society, 33(6), 730-743.

Centro de Estudios Públicos. (2025). Estudio Nacional de Opinión Pública N° 95: Septiembre – Octubre 2025 [Informe]. https://www.cepchile.cl/opinion-publica/

Fernandes‐Jesus, M., Rochira, A., & Mannarini, T. (2023). Opposition to immigration: How people who identify with far‐right discourses legitimize the social exclusion of immigrants. Journal of Community & Applied Social Psychology, 33(1), 14-31.

Inglehart, R. (1981). Post-materialism in an environment of insecurity. American political science review, 75(4), 880-900.

Lazcano-Peña, D., Grassau, D., Heiss, C., Lagos-Lira, C., Orchard, X. & Cabalin, C. (2025). Todos los caminos conducen a la desafección: proceso constituyente y cambios en la subjetividad de sectores medios en Chile. Comunicación y Sociedad. En prensa.

MacIntosh, R. (1998). Global attitude measurement: An assessment of the world values survey postmaterialism scale. American Sociological Review, 452-464.

Mendy, L., Karlsson, M., & Lindvall, D. (2024). Counteracting climate denial: A systematic review. Public Understanding of Science, 33(4), 504-520.

Montes, R. (2025, 14 de noviembre). Chile concluye una campaña presidencial marcada por el debate sobre la lucha contra el crimen. El País.

Valenzuela, S. (2011). Materialism, postmaterialism and agenda-setting effects: The values–issues consistency hypothesis. International Journal of Public Opinion Research, 23(4), 437-463.

Watson, L. B., & Germain, J. M. (2024). Reproductive justice in the post-Roe v. Wade era: Examining reactions to Dobbs v. Jackson and psychological distress among cisgender women and people assigned female at birth. Psychology of Women Quarterly, 48(2), 163-179.

Weber, R. J. (2015). Post-materialism and environmental values in developed vs. semi-developing countries: analysis of Argentina and United States using the world values survey. Journal of Student Research, 14, 165-173.

Welzel, C., & Inglehart, R. (2005). Liberalism, postmaterialism, and the growth of freedom. International Review of Sociology, 15(1), 81-108.