Pedro Fierro, profesor asistente de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador en Fundación P!ensa. Realizó su doctorado en la Universidad de Navarra y su entrenamiento postdoctoral en London School of Economics (LSE).

Correo electrónico: [email protected]

El autor de esta columna ha desarrollado un trabajo de investigación indagando en la manera en que la eficacia política -entendida como la sensación de que nuestras acciones políticas “valen la pena”- se relaciona con la vida digital y el espacio donde se vive. En este artículo se propone examinar de qué manera estas percepciones de eficacia se ven afectadas por los cambios en el padrón electoral que introduce el voto obligatorio, particularmente en un contexto donde este mecanismo reabre debates sobre la participación política ciudadana.

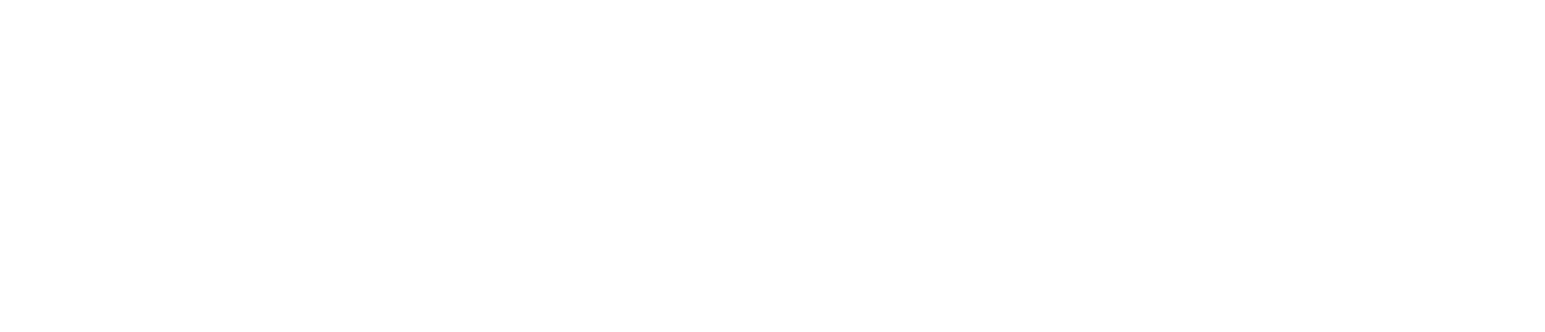

Usualmente, la discusión en torno a la voluntariedad del voto se vuelve algo acalorada, en cuanto afecta directamente la forma en que se distribuye el poder político. Algo de esto hemos podido observar en los últimos meses en nuestro país. Pese a que desde hace ya tres años hemos venido desarrollando los comicios con un sistema obligatorio, la discusión se ha centrado igualmente en la forma en que se le dará “enforcement” a esa norma, específicamente en cuanto al establecimiento de las eventuales multas y respecto a sus dimensiones.

La discusión se ha vuelto compleja, en parte, porque existe cierto acuerdo en la literatura respecto a que este mecanismo incide en el resultado electoral, principalmente debido al aumento de la participación. En una muy reciente columna, el profesor Francisco Pino (2025) advertía que la sola prescripción de obligatoriedad (sin multa) implicaba un alza del 15% de participación sobre el porcentaje actual, cifra que podría subir al 28% con el establecimiento de sanciones creíbles.

En el fondo, la decisión que toma el legislador es la de incluir la opinión de esos millones de ciudadanos que, en condiciones voluntarias, no participarían del proceso. Por las características propias de esos participantes (¿desinterés?, ¿educación?, ¿vulnerabilidad?) y dependiendo de ciertos contextos, se vuelve más o menos probable que esos votos vayan en determinada dirección. Por lo mismo, el debate se reduce a cálculos más bien partidistas que nos alejan del problema de fondo: ¿Cómo podemos fortalecer nuestra democracia?

¿Ciudadanía más informada y comprometida?

Saliendo del impacto de la obligatoriedad en la participación y en el resultado electoral, la situación tampoco se vuelve más sencilla. Por un lado, se ha sugerido que el voto obligatorio permitiría la inclusión de sectores más bien segregados políticamente, mejorando la conexión de la ciudadanía con la política. Pero por el otro, algunos investigadores sugieren que aquel sistema termina desincentivando el involucramiento político, en cuanto fuerza la participación de quienes prefieren mantenerse al margen, lo que eventualmente llevaría al aumento de la desafección.

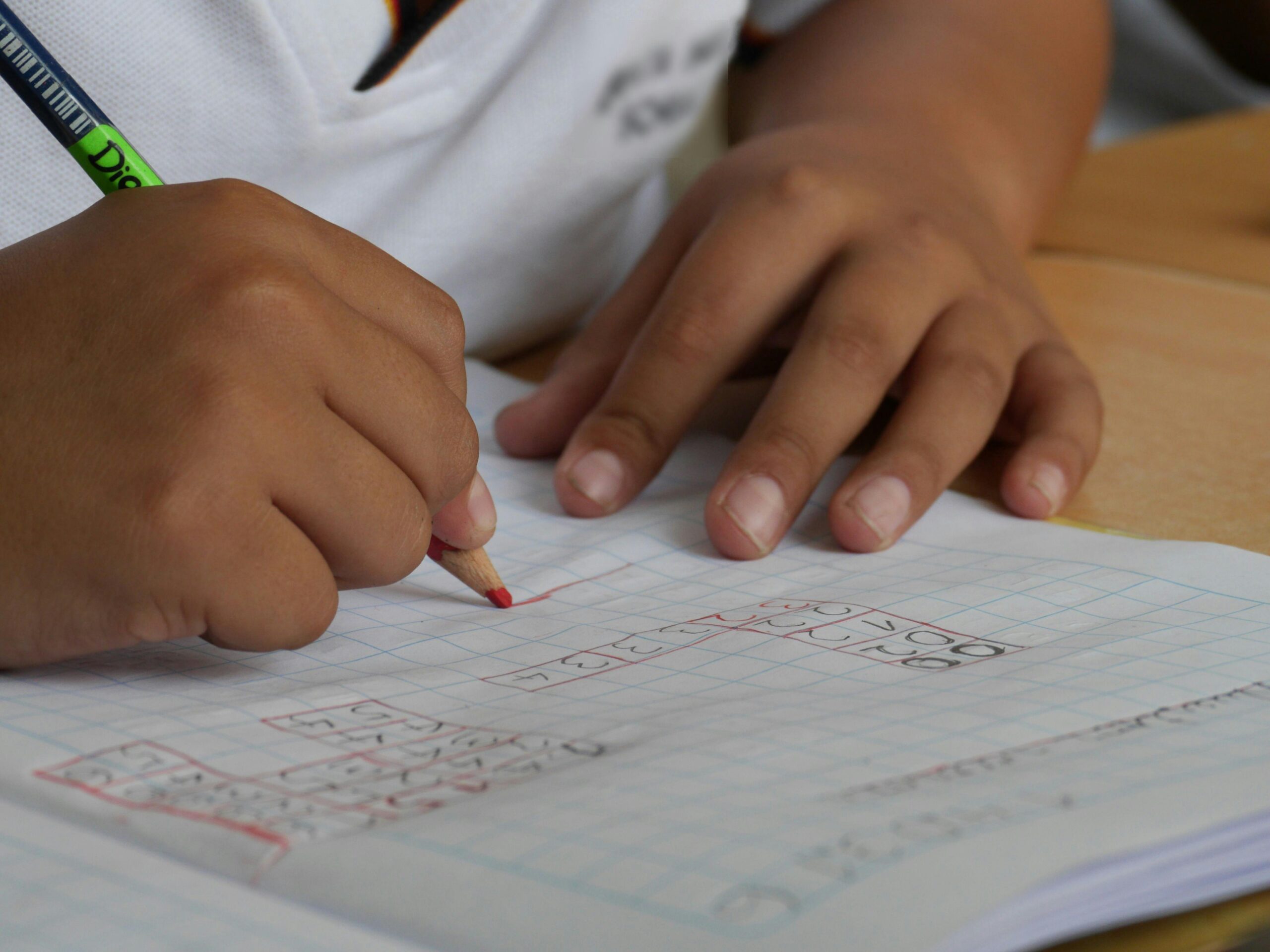

Este dilema lo explica muy bien Carreras (2016). El voto obligatorio, por esencia, implica la inclusión en el debate de personas menos interesadas y, al mismo tiempo, menos informadas sobre los asuntos públicos. Por lo mismo, se han planteado dudas respecto a si es una medida beneficiosa para el buen funcionamiento de la democracia, bajo el supuesto de que no existe evidencia de que el acto electoral vaya a terminar “reencantando” a un grupo de personas que ya decidió libremente abandonar el debate. Sin embargo, quienes promueven los efectos democráticos del voto obligatorio arguyen que, precisamente, el acto electoral podría ser comprendido como una suerte de instancia pedagógica y estimulación política. Esto operaría de, al menos, dos formas distintas. Primero, con una ciudadanía que haría un esfuerzo por estar más informada, adquiriendo el conocimiento relevante para una toma de decisión correcta. Y segundo, porque luego de votar los ciudadanos estarían más proclives a seguir participando de otras formas, en cuanto sentirían que su acción política vale más la pena.

Profundizando en estos dos puntos, un caso interesante es el de Austria, donde, en determinados periodos, convivieron el sistema de voto obligatorio y el de voto voluntario, según la provincia de que se tratara. Esta situación ha sido bastante atípica en el mundo, pero interesante a la hora de investigar y explorar los efectos de uno u otro sistema. Así, un análisis enfocado en ese país muestra que las normas de voto obligatorio incidieron en indicadores de mayor información política por parte de la ciudadanía y en una mayor atención a las noticias electorales (Shineman, 2021).

Adicionalmente, la evidencia sugiere que esta relación también se podría extender a actitudes políticas que son incluso más subyacentes que el interés y la información. Un caso específico es el de eficacia política externa, concepto que podría ser entendido como la sensación individual de que el sistema político responde ante mis intereses ciudadanos (Balch, 1974). Usualmente se ha entendido que esta sensación es previa a la participación y al consumo de contenido político. Sin embargo, un estudio pionero de Finkel (1985) sugiere que la asociación es más bien bidireccional. Esto quiere decir que los ciudadanos con más altos grados de eficacia —aquellos que creen que el sistema responde— tienden a participar más, pero al mismo tiempo, la participación hace que incluso se fortalezca esa eficacia previa. En modo inverso, en aquellos que no participan, la sensación de “no-respuesta” aumentaría. En resumen, un círculo tan virtuoso como vicioso.

¿Por qué esta discusión es importante para Chile?

Esta discusión es particularmente importante para el caso chileno porque, en varias ocasiones, se ha demostrado que nuestros niveles de eficacia externa han estado particularmente bajos, sobre todo en la crisis política que vivimos a partir del 18 de octubre de 2019. Como muestra la Figura 1, la eficacia externa llegó a un mínimo en aquel periodo del estallido social, lo que, a su vez, fue acompañado por un alto grado de sensación de sentirse competente (eficacia interna). De acuerdo con la literatura, esa sería precisamente una combinación que devendría en mecanismos alternativos de participación (Craig, 1980; Gamson, 1968).

Figura 1. Evolución de las eficacias en Chile

Entendiendo esa realidad, uno de los desafíos que persisten en Chile es buscar los mecanismos para fortalecer estas actitudes políticas, volviendo a acercar a la ciudadanía a sus instituciones. La urgencia es evidente, sobre todo si consideramos que las narrativas populistas e iliberales tienden a prosperar cuando estas sensaciones están en estado crítico (Geurkink et al., 2019). Pero pese a esto, muchas reformas y medidas no son siempre miradas desde esta arista, sino más bien desde un prisma cortoplacista centrado en la distribución de poder de turno. Así ha pasado con el proceso descentralizador y, en este caso, con la discusión en torno al sistema electoral. Por cierto que se trata de medidas que no solucionarán el problema por arte de magia, pero sin duda podrían ayudarnos en la medida en que sean diseñadas y ejecutadas con los diagnósticos correctos.

Referencias

Balch, G. I. (1974). Multiple Indicators in Survey Research: The Concept ‘Sense of Political Efficacy’. Political Methodology, 1(2), 1–43.

Carreras, M. (2016). Compulsory voting and political engagement (beyond the ballot box): A multilevel analysis. Electoral Studies, 43, 158–168. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.04.005

Craig, S. C. (1980). The mobilization of political discontent. Political Behavior, 2(2), 189–209. https://doi.org/10.1007/BF00989890

Fierro, P., Aroca, P., & Navia, P. (2025). Abandoned Places in the Digital Era. Spatial Roots of Disaffection and the Internet’s Role in Inclusion (First). Springer Nature.

Finkel, S. E. (1985). Reciprocal Effects of Participation and Political Efficacy: A Panel Analysis. American Journal of Political Science, 29(4), 891–913. https://doi.org/10.2307/2111186

Gamson, W. A. (1968). Power and Discontent. Dorsey Press.

Geurkink, B., Zaslove, A., Sluiter, R., & Jacobs, K. (2019). Populist Attitudes, Political Trust, and External Political Efficacy: Old Wine in New Bottles? Political Studies, 68(1), 247–267. https://doi.org/10.1177/0032321719842768

Pino, F. (2025). Voto obligatorio, sanciones y participación electoral. CIPER. https://www.ciperchile.cl/2025/09/26/voto-obligatorio-sanciones-y-participacion-electoral/

Shineman, V. (2021). Isolating the effect of compulsory voting laws on political sophistication: Leveraging intra-national variation in mandatory voting laws between the Austrian Provinces. Electoral Studies, 71, 102265. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102265