Pablo Argote es investigador postdoctoral, Universidad del Sur de California (USC), EE.UU. Doctor en Ciencia Política por Columbia University y sociólogo por la Universidad Católica de Chile. Investigador adjunto del Núcleo Milenio MEPOP.

Correo electrónico: [email protected]

Giancarlo Visconti es profesor asistente, Universidad de Maryland, EE.UU. Doctor en Ciencia Política por Columbia University y cientista político por la Universidad Católica de Chile. Investigador adjunto del Núcleo Milenio MEPOP.

Correo electrónico: [email protected]

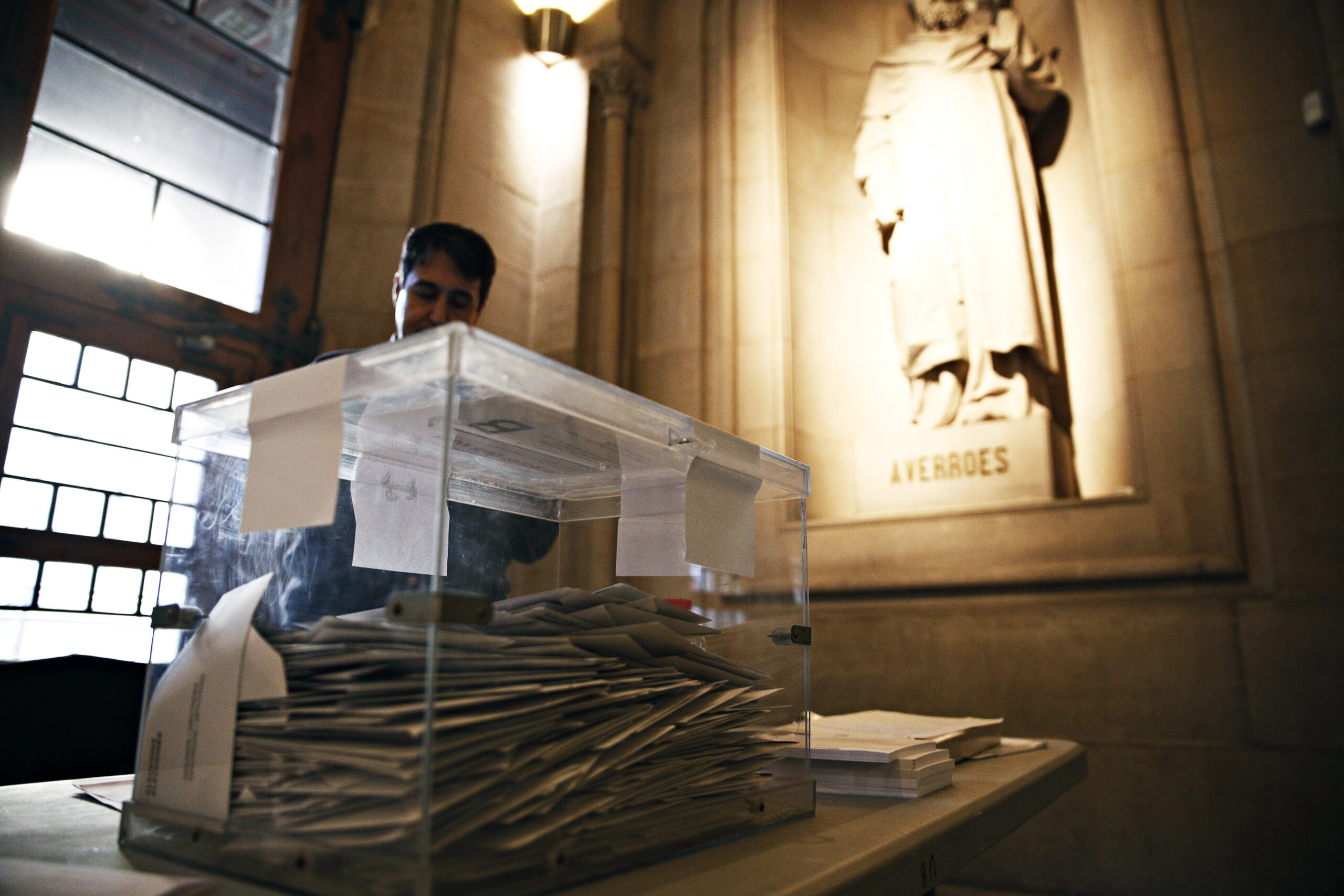

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, entramos en una etapa reflexiva. Acá, las personas vuelven a pensar quiénes son, qué creen y cuánto están dispuestas a flexibilizar para justificar un voto que no siempre calza con su opción preferida. La campaña se intensifica, los mensajes se endurecen y el electorado —especialmente quienes apoyaron alternativas moderadas que no pasaron a segunda vuelta— se ven obligados a decidir entre dos polos claros. Es en este período cuando suelen ocurrir ajustes internos que no captan las encuestas tradicionales: cambios en prioridades, leves ajustes ideológicos, opiniones que se reacomodan. En otras palabras, los votantes recalibran.

Esto ya lo vimos con nitidez hace muy poco. En un working paper reciente con Sofía Rivera, analizamos los cambios de las mismas personas antes de la primera vuelta, y entre primera y segunda vuelta, en la elección de 2021 (Argote et al., 2025). Ese diseño nos abrió una ventana única al proceso psicológico de votantes que se vieron obligados a optar por un candidato en segunda vuelta que no era su favorito. Concretamente, nos enfocamos en votantes que, por ejemplo, votaron por Sichel, Provoste o Parisi en primera vuelta, y luego optaron por Kast. Asimismo, hicimos seguimiento de las personas que transitaron desde los tres candidatos mencionados arriba hacia Boric en la segunda. Las preguntas, entonces, son las siguientes: ¿Las personas que hicieron este cambio, también ajustaron su ideología y sus posiciones frente a temas de política pública? ¿Cuán duraderos son estos potenciales cambios?

Lo primero que observamos es que una buena parte de quienes cambiaron su voto entre vueltas, también ajustaron sus posiciones en temas donde las candidaturas tenían diferencias nítidas. Los votantes que migraron hacia Boric se volvieron menos favorables a la intervención militar en la Araucanía, mientras que quienes se movieron hacia Kast respondieron en sentido contrario y mostraron más apoyo a esa política. Es decir, las personas alinearon sus opiniones con el candidato que eligieron en la segunda vuelta, incluso cuando en la primera habían optado por otras alternativas. Este patrón coincide con lo que la literatura describe como reducción de disonancia cognitiva: para justificar una decisión difícil, ajustamos algunas creencias para que la decisión se sienta coherente.

Ese mismo proceso también se manifestó, aunque de manera más tenue, en la identificación ideológica. A diferencia de las posiciones sobre políticas públicas, que sí se movieron con mayor claridad, la ubicación izquierda–derecha cambió, pero en menor medida. El electorado que migró hacia Kast tendió a moverse levemente hacia la derecha; quienes se fueron hacia Boric, ligeramente hacia la izquierda. No son desplazamientos grandes, pero tampoco son irrelevantes. Muestran que la ideología, aun siendo más estable y parte de la identidad individual, también puede moverse un poco bajo la presión electoral. Es más rígida que las opiniones sobre seguridad o economía, pero no completamente estática.

Profundicemos más en el mecanismo central. La reducción de la disonancia cognitiva no solo implica adecuar posiciones a nivel argumentativo, sino que actuar de manera consistente con una posición ya tomada. En este sentido, no es una simple estrategia narrativa consistente en “engañarse a uno mismo”, diciendo que en realidad siempre me han gustado las posturas del candidato que ahora decidí apoyar. Esto implica, también, acciones concretas que apoyen a ese candidato, y de paso reducir la disonancia. Esto contrasta con un mecanismo alternativo, a saber, el voto pragmático: votar por un candidato considerado como “el mal menor”, sin adaptar ninguna actitud política adicional. Queremos destacar que, efectivamente, existen votantes puramente pragmáticos. Lo que vemos en nuestros datos es que, en promedio, si hay cambios en actitudes entre quienes optan por una opción más extrema en segunda vuelta.

Sin embargo, estos cambios no fueron del todo duraderos. Dos años más tarde, cuando volvimos a encuestar a estas mismas personas, tanto los cambios en temas como los pequeños ajustes ideológicos tendieron a desaparecer. En general, los votantes tendieron a reubicarse en sus posiciones iniciales, aunque es relevante decir que no pudimos recontratar a todos los encuestados, por lo que no tenemos evidencia sobre una parte importante de la muestra original. De todos modos, la información disponible muestra que los ajustes ocurren, pero para muchos, se tienden a diluir una vez que desaparece la presión del momento. No estamos ante conversiones ideológicas duraderas, sino ante reacomodos situacionales.

¿Qué implica esto para la elección presidencial de 2025? Probablemente ocurra un proceso muy similar. Con dos candidaturas con ideologías nítidas, en un país más polarizado que hace una década y con una de las opciones proyectándose como mayoritaria, muchos votantes se enfrentan al mismo dilema: elegir entre dos alternativas más extremas con el recuerdo fresco de haber apoyado algo distinto hace solo semanas. En ese contexto, las personas tenderán a suavizar sus discrepancias con su nueva opción, endurecer su rechazo hacia la alternativa opuesta y ajustar su opinión en temas especialmente sensibles. No significa que estén cambiando su ideología de fondo, pero sí que están reordenando posiciones específicas, lo suficiente como para reducir la incomodidad psicológica de votar por alguien que inicialmente no querían.

Este fenómeno importa porque influye directamente en cómo se interpreta el clima político de estas semanas. Parte del cambio en posiciones que vemos en las encuestas está reflejando este reordenamiento interno, que es temporal. Algunos votantes están ajustando su relato para que su voto tenga sentido; otros están matizando su identidad ideológica para sostener una decisión ya tomada; muchos están acomodando su discurso para evitar la sensación de “incoherencia”. Y otros incluso están convenciendo a otros de las virtudes de las ideas que ahora apoya. Sin embargo, creemos que la identidad política más profunda tiende a rebotar y volver a su lugar.

El tramo entre vueltas es, entonces, menos una instancia de conversión y más un espacio de acomodación. La gente no se transforma; se ajusta. El ajuste ocurre para reducir incomodidad y para navegar un escenario que obliga a tomar partido. Ese pequeño reordenamiento puede influir en el clima electoral y en el resultado mismo, pero difícilmente perdura. Cuando pase la elección, las aguas vuelven a su cauce, y las identidades políticas recuperan su forma.

En otras palabras: sí, las actitudes políticas se mueven entre vueltas. Pero no es un giro ideológico profundo, sino un reacomodo humano y comprensible frente a una decisión difícil. Entender ese movimiento —intenso, breve y muchas veces invisible— es clave para interpretar lo que está ocurriendo hoy en Chile.

Referencias

Argote, P., Rivera-Sojo, S., & Visconti, G. (2025). Ideological and attitudinal changes in two-round elections: Panel evidence from Chile (Working paper).