Claudia Lagos Lira es Profesora Asociada de la Universidad de Chile, PhD en Media and Communications (University of Illinois at Urbana-Champaign). Investigadora adjunta del MEPOP y del NITS; aborda estudios de periodismo, economía política de la comunicación y los enfoques feministas en comunicación. Editora de la revista Comunicación y Medios.

Correo electrónico: [email protected]

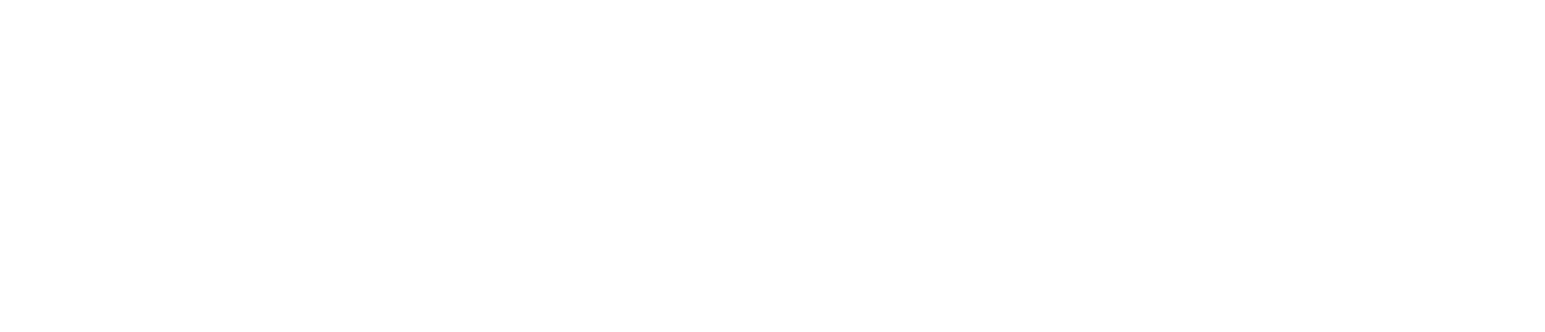

Claudia Heiss y Monika Mokre (2023) nos recuerdan –parafraseo- que la democracia se comprende como un principio general de inclusión; sin embargo, al mismo tiempo, ésta ha funcionado excluyendo tanto a distintas personas como a diversas demandas. Entre las excluidas de los procesos democráticos y participativos se cuentan las mujeres: En el caso chileno, accedimos a las urnas recién a mediados del siglo XX tanto como electoras y candidatas a cargos de elección popular; no fue sino hasta inicios del siglo XXI que Chile eligió a la primera mujer presidenta de la República. A pesar de eso, hoy seguimos celebrando a las “primeras” (contralora, rectora de universidad, presidenta del gremio empresarial…).

En las elecciones 2025 hay dos candidatas presidenciales, Evelyn Matthei (UDI, Chile Vamos) y Jeanette Jara (PC, pacto Unidad por Chile). No son “primeras”; de hecho, la misma Matthei disputó la presidencia contra quien luego resultó electa, Michelle Bachelet. Las candidatas para el parlamento, en tanto, ilustran la regulación de ley de cuotas; esto es, que todo partido debe inscribir sus listas considerando que ningún sexo debe superar el 60% de sus candidaturas. Según datos oficiales del SERVEL, en términos agregados a nivel nacional, efectivamente el 45% de las candidatas a escaño senatorial son mujeres y el 44% de quienes postulan a la cámara de diputados y diputadas son mujeres.

Aun así, las mujeres se golpean contra techos aún bajos: Por ejemplo, las candidatas a diputadas siguen constituyendo una minoría, rozan el mínimo legal. Sin embargo, eso no ocurre en todos los distritos y menos se llega a la paridad (con pocas excepciones, como los distritos 10, 20 y 24, por ejemplo). Por el contrario, hay distritos en que la oferta conjunta de candidatas está muy por debajo del 40% de la papeleta: En Tarapacá, hay solo tres mujeres (no es el 18% de la papeleta para los ciudadanos y ciudadanas del distrito 2) mientras que en el distrito 7 (región de Valparaíso), de 53 candidatos a diputados, sólo 19 (36%) son mujeres. Ninguna es militante del Frente Amplio.

Estos datos requerirán, luego, distintas capas de análisis pues los números no dicen nada sobre qué tan competitivas son estas candidatas. Un indicador para estimar qué tan competitiva podría ser una candidatura es su financiamiento, pero hay brechas de género relevantes: Según datos de Espacio Público (2025), los candidatos a diputados reciben en promedio 43% más de financiamiento que las mujeres postulando al mismo cargo.

Visto en perspectiva, diversas reformas introducidas en los últimos quince años han propiciado mayor diversidad (relativa) en la composición del poder legislativo: Cuotas de mujeres candidatas, redistribución de los distritos, aumento del número de escaños y reglas de financiamiento de las campañas han apuntado a generar una mayor diversidad.. Jaime-Godoy y Navia (2023) han rastreado reformas implementadas durante el siglo XXI tendientes a promover una mayor diversidad en candidatos y en parlamentarios electos . Sin embargo, el alcance de estas reformas es moderado (como ilustran la oferta de candidatas este 2025) o los resultados no son concluyentes. Es decir, buenas intenciones que no se traducen en los mejores resultados pues, se requiere que los partidos activamente nominen más personas con atributos de diversidad, incluyendo a más mujeres.

Oferta programática

Que las mujeres lleguen al poder no implica automáticamente la expansión o fortalecimiento de una agenda con perspectiva de género. Tres de las ocho candidaturas no incluyen propuestas en derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. El eje de cuidados es el que concita propuestas más abultadas en la mayoría de los programas. Los énfasis que predominan, sin embargo, tienen diferencias significativas.

Cualquiera de las propuestas presidenciales referidas sustantiva o tangencialmente al género requerirá mayorías parlamentarias para generar reformas o nuevas políticas públicas. Por lo tanto, la composición del parlamento que asumirá en marzo de 2026 requerirá una mirada que comprenda interseccionalmente de qué manera abordará (o no) estos asuntos. A la fecha, no hay un mapeo exhaustivo que abarque las propuestas o sensibilidades en los temas de género entre las 539 mujeres que aspiran a ser senadoras y diputadas (del total de 1.221 candidatos en todo Chile).

Sin embargo, y basados en el largo ciclo electoral reciente -incluyendo el “momento constituyente”-, es posible afirmar que tanto los temas de género como la participación de las mujeres han jugado un rol relevante en los procesos de reformas constitucionales (Heiss & Mokre, 2023). Estas experiencias recientes demuestran la relevancia de ampliar el número de mujeres electas y confirman esfuerzos previos de institucionalizar perspectivas que fomenten una mayor participación de mujeres.

Veo, veo

El circuito de participación y percepción política de las mujeres tiene una estación relevante en la producción simbólica en entornos multimediáticos, multiplataformas y polisémicos. Distintos estudios de investigadores del MEPOP han abordado algún eslabón de lo que Tuchman (2000) ha denominado la aniquilación simbólica de las mujeres por parte de los medios; esto es, cómo las mujeres han sido omitidas e invisibilizadas; estereotipadas y castigadas. Tuchman y un corpus robusto de trabajos que han adaptado su enfoque en distintos contextos, interrogan críticamente qué tipo de representaciones de las mujeres en lo público ofrecen los medios y de qué manera puede ello afectar la forma en que las niñas, adolescentes y mujeres (no) nos vemos en el entorno simbólico en el que navegamos.

Analizando la prensa de élite entre 1991 y 2019, Orchard y González-Bustamante (2022) comprueban que ser política en Chile es un elemento que predice una menor presencia y prominencia en los medios y en la cobertura política.. Las razones y las dinámicas que explican la menor presencia y voz de las mujeres políticas en la prensa chilena pueden ser diversas: Por ejemplo, el periodismo puede considerar que las políticas son noticiosamente menos relevantes o, bien, puede deberse a dinámicas de comunicación patriarcales que dominan la esfera pública y política, en general.

Los intentos por redactar una nueva constitución (2021-2022 y 2023) resultó también un momento propicio para identificar dinámicas de (in)visibilización o estereotipación tanto en entornos digitales como offline, particularmente si nos fijamos en mujeres representantes de pueblos originarios. A partir de un análisis de posteos en redes sociales (Orchard et al., 2023), advertimos diferencias en los atributos de las convencionales mujeres al momento de la inauguración de la Convención (2021) en comparación al momento del cierre, un año después. Hay diferencias también entre mujeres representantes de pueblos originarios y no originarios en cuanto a los discursos en entornos digitales: Aunque todas las mujeres convencionales experimentaron hostilidad digital, las lideresas indígenas reciben mensajes negativos basados en su etnicidad. Los tweets fueron también más positivos al inicio del proceso, pero crecieron en negatividad hacia el final. Esto sugiere un arco narrativo que fue de un momento efímero de reparación simbólica y la valorización de la representación étnica y de género diversa en un órgano colegiado hasta un momento de restauración de prejuicios y estereotipos.

Si nos enfocamos en cuáles son los repertorios de consumo informativo de las mujeres urbanas, de ingresos medios, sin militancia política (Pavez et al., 2025), éstas despliegan procesos activos de curatoría de su consumo noticioso, mediático, para proteger tanto su bienestar mental así como el de sus seres queridos. Es decir, afinan sus necesidades de información y toma de decisiones en estrecha vinculación con las dimensiones relacionales de su cotidianidad.

Del trap al tuneo

La puesta en escena es parte constitutiva del ser y estar en campaña electoral. En la recta final de este proceso 2025, dos momentos, nos parece, movilizan imaginarios y estereotipos de género que abren más líneas y preguntas de investigación.

La candidata Evelyn Matthei protagonizó un video en clave cantante trapera. Aunque ella no canta y mantiene su blusa y su pantalón corte sastre, adopta una postura desafiante y aparece rodeada de jóvenes bailarinas en pantalones holgados, petos pequeños, movimientos a medio camino entre el reggaetón y aptos para horarios de menores. A pesar de la polémica que generó el video, pues ataca al gobierno y al candidato José A. Kast, el equipo de la campaña de Matthei aseguró en prensa que la pieza alcanzó más de 2 millones de visualizaciones en dos días. El trap, la música urbana, el rol de las mujeres en los videos musicales y en las manifestaciones culturales asociadas a este estilo, provoca una discusión rica sobre cuánto sexualiza o emancipa los cuerpos de las jóvenes; si glorifica estéticas consumistas e individualistas o si, bien, resignifica a la mujer popular en códigos del siglo XXI.

El candidato Franco Parisi (Partido de la Gente), en tanto, cerró su campaña en Concepción con autos “enchulados” y animando el derrape, ruidoso, de los vehículos, vistiendo una camiseta del club deportivo Universidad de Concepción; un look que evoca al de Jair Bolsonaro en Brasil.

Ambos momentos y puestas en escena retratan marcas de género, de clase y en clave pop que dejan huellas audiovisuales, digitales, sonoras que dan pistas de giros sustantivos sobre cómo entendemos y valoramos la intervención de las mujeres en la esfera pública. En efecto, la irrupción en las papeletas como candidatas hasta su circulación mediática y simbólica forma un espiral más que un arco narrativo lineal.

Referencias

Espacio Público. (2025, 10 de noviembre). Fuentes de financiamiento de las campañas electorales. Lupa Electoral. https://lupaelectoral.cl/2025/11/10/fuentes-de-financiamiento-de-las-campanas-electorales/

Heiss, C. & Mokre, M. (2023). Gender and deliberative constitution-making, en Reuchamps & Welp (eds.). Deliberative Constitution-making: Opportunities and Challenges. Routledge. DOI: 10.4324/9781003327165-5

Jaime-Godoy, J. & Navia, P. (2023). Leyes electorales y diversidad de atributos sociodemográficos de los legisladores: Chile, 2013-2017, Rev. Sociol. Polit. 31, https://doi.org/10.1590/1678-98732331e004

Orchard, X., Saldaña, M., Pavez, I., & Lagos, C. (2023). Does she know how to read?’ An intersectional perspective to explore Twitter users portrayal of women Mapuche leaders. Information, Communication & Society, 26(13), 2554–2574. https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2252895

Orchard, X., & González-Bustamante, B. (2022). Power Hierarchies and Visibility in the News: Exploring Determinants of Politicians’ Presence and Prominence in the Chilean Press (1991–2019). The International Journal of Press/Politics, 29(1), 100-123. https://doi.org/10.1177/19401612221089482

Pavez, I., Saldaña, M., Lagos Lira, C., & Gheza, K. (2025). My Private–Public Sphere: Women’s Information Strategies in Times of News Mistrust. Journalism & Mass Communication Quarterly, 0(0). https://doi.org/10.1177/10776990251364777

Servicio Electoral de Chile. (s. f.). Estadísticas de Datos Abiertos. Recuperado el 14 de noviembre de 2025, de https://www.servel.cl/centro-de-datos/estadisticas-de-datos-abiertos-4zg/

Tuchman, G. (2000). The Symbolic Annihilation of Women by the Mass Media. En: Crothers, L., Lockhart, C. (eds) Culture and Politics. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62397-6_9