Ximena Orchard, profesora asociada de la Universidad de Santiago de Chile e Investigadora Principal del Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, Opinión Pública y Medios en Chile (MEPOP). Es directora del programa Centro de Estudios de la Comunicación Pública (CECOMP).

Correo eletrónico: [email protected]

Constanza Gajardo, profesora asistente de la Universidad de Concepción e investigadora postdoctoral en Vrije Universiteit Brussel (Bélgica). Es también investigadora adjunta del Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, Opinión Pública y Medios en Chile (MEPOP).

Correo electrónico: [email protected]

La relación de las personas con las noticias se encuentra tensionada. La evitación informativa, la desconfianza en los contenidos periodísticos y el alejamiento de los medios de comunicación tradicionales son tendencias documentadas hace al menos una década por estudios comparativos como el Reuters Institute Digital News Report. Chile no escapa a esta tendencia. Hoy las personas se informan mayoritariamente en plataformas digitales y redes sociales (Newman et al., 2025), y se enfrentan al desafío de navegar un ambiente informativo saturado de estímulos (Van Aelst et al., 2017) sobre el cual se expresan bajos niveles de confianza (Matthes, 2022).

El aparente alejamiento de las noticias formales y profesionalmente construidas -una tendencia vinculada a la crisis de las instituciones intermediarias (Bennett & Kneuer, 2023)- abre preocupaciones acerca de cómo las personas se conectan hoy con los asuntos públicos (Schneiders & Stark, 2025). Esto se debe a que ambos comportamientos suelen estar asociados; las personas que consumen noticias se interesan y conocen más sobre política (Boulianne, 2015; Lee & Yang, 2014). La evitación informativa, por el contrario, ha sido vinculada con menores niveles de conocimiento político (Damstra et al, 2023), menor participación cívica (Edgerly et al., 2018), y una mayor propensión a sostener creencias erróneas o directamente desinformadas (Tandoc Jr. & Kim, 2023). Sin embargo, esta literatura ha privilegiado el estudio de los déficits por sobre la comprensión de prácticas alternativas. Y, por lo tanto, se sabe poco acerca de cómo quienes evitan noticias construyen conocimiento sobre asuntos públicos, qué fuentes utilizan, o cómo procesan preocupaciones -como la delincuencia o el desencanto político- que dominan el debate electoral chileno.

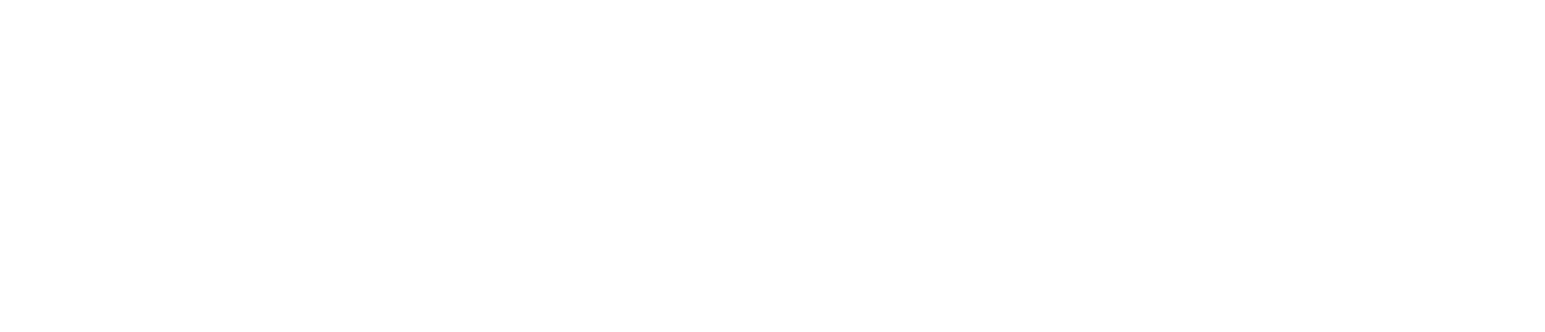

Entonces, ¿cómo se vinculan las personas que no siguen las noticias con frecuencia con las principales preocupaciones movilizadas en la elección de 2025? Acá proponemos algunas respuestas posibles a esta pregunta. Lo hacemos con base en un trabajo de investigación que hemos desarrollado en los últimos meses enfocándonos en personas que presentan distintos tipos de conductas de alejamiento de las noticias: personas con bajos consumos informativos, personas cuyos consumos noticiosos han disminuido y aquellos que declaran evitar las noticias con frecuencia.

1. Los circuitos informativos de quienes no siguen las noticias

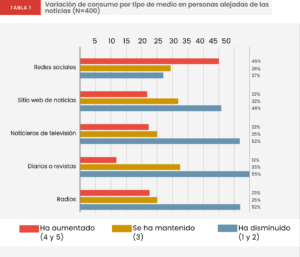

Quienes describimos acá como “alejados” de las noticias ciertamente no viven desconectados de su entorno, sino que construyen circuitos informativos con criterios ad-hoc de proximidad y relevancia. Los medios tradicionales como la televisión o la radio siguen presentes, pero desplazados del centro. Junto con los diarios, el visionado de noticieros de televisión es la fuente informativa que más ha disminuido en las rutinas de estas personas y sus familias. En un cuestionario que aplicamos en una muestra no probabilística de 400 personas con bajos consumos noticiosos y/o alta frecuencia de evitación noticiosa residentes en la Región Metropolitana y en la Región de Biobío, el 52% señala que consume menos noticieros televisivos que hace un año. En su lugar, el único espacio donde el acceso a noticias crece más de lo que disminuye en este grupo es en redes sociales (ver gráfico).

Desplazados los medios tradicionales, las personas acceden a noticias a través de Instagram, TikTok, Facebook, X o directamente en buscadores como Google. Estos consumos informativos son fraccionados, individuales, movilizados por intereses puntuales y ubicados a lo largo del día en tiempos de desplazamiento o momentos de ocio.

2. La red social: desinstitucionalización y cambios de rutinas

Este descentramiento de los medios de comunicación tradicionales obliga a prestar atención a los cambios en las rutinas informativas, y su vínculo con la manera en que las personas toman decisiones políticas. Lo que observamos es que, por una parte, las redes sociales modelan experiencias de consumo noticioso de acuerdo con características específicas de curatoría algorítmica (Gajardo et al., 2025). Y por otra parte, las conversaciones cotidianas adquieren un papel informativo relevante en estos hábitos. Frente a consumos fragmentarios donde algunos usuarios parecen asumir poca agencia (las noticias sobre la elección “aparecen” en las redes o “las muestra el celular”), los momentos de reunión con personas de confianza sirven para contrastar y discutir la veracidad de las noticias “encontradas” en los feeds de redes sociales.

En la fase cualitativa del estudio -basada en entrevistas con 49 personas- es claro que las personas con bajos consumos noticiosos recurren a sus círculos cercanos para conversar sobre la actualidad y ponerla en perspectiva. Estas conversaciones suelen activarse por fragmentos de información que llegan a través de redes sociales, y se transforman en insumos para la sociabilidad donde las personas comparten opiniones o actualizan información entre pares. Las comunidades digitales barriales también emergen como espacios informativos habituales: allí se comparten alertas, rumores, datos y solicitudes de ayuda. De esta forma, la credibilidad de la información parece anclarse más en la experiencia, la cercanía y en vínculos de confianza que en la mediación profesional de periodistas o medios.

3. Las preocupaciones de los alejados de las noticias

¿Circulan preocupaciones distintas por estos canales alternativos? El trabajo cualitativo sugiere que no: la delincuencia, tema omnipresente en la cobertura mediática tradicional y eje central en la campaña electoral, aparece con igual fuerza entre quienes evitan las noticias, en línea con lo que sondeos como el del Centro de Estudios Públicos (CEP) muestran hace más de una década. En la mayoría de los casos, la seguridad es discutida como un problema que afecta la vida cotidiana y genera una sensación de vulnerabilidad constante. Los relatos de los participantes dan cuenta de una percepción de la delincuencia como un fenómeno extendido y persistente, y que se percibe tanto por la experiencia directa, como por lo que se ve en televisión, en redes sociales o se comenta entre vecinos. Significativamente más atrás aparecen otras preocupaciones como la migración, el empleo o las pensiones.

Paradójicamente, la preocupación que causa esta sensación de inseguridad, no se traduce en una satisfacción con la amplia oferta informativa sobre el tema. La mayoría de las personas que entrevistamos describieron el tratamiento informativo de la delincuencia como excesivo, repetitivo y centrado en el morbo. No solo eso; la fatiga frente a la reiteración de noticias sobre asaltos, portonazos y otros crímenes violentos es uno de los principales argumentos para justificar limitar los consumos informativos como una medida de autocuidado. No obstante, el cansancio no implica falta de atención, pues la información sobre seguridad continúa circulando en sus conversaciones y grupos de mensajería como herramienta de cuidado mutuo.

4. Los alejados de las noticias y la política: ni desinterés, ni desconexión

En un ambiente dominado por las preocupaciones en torno a la seguridad, la política también es prioridad informativa. En este punto, sin embargo, se encuentran discursos que pueden parecer contradictorios. El cuestionario aplicado en una primera etapa muestra que un 48% de los encuestados declara estar interesado o muy interesado en política, y un 38% se muestra poco o nada interesado. Estos números sugieren que, incluso entre personas que muestran conductas de rechazo o distancia de las noticias, existe más interés que desinterés en la política en el contexto de este año electoral. En la fase cualitativa, sin embargo, se advierten otros matices.

El desencanto político atraviesa la experiencia de quienes se alejan de las noticias y las personas son elocuentes a la hora de expresar esa frustración. El mismo desgaste que provocan las noticias sobre delincuencia se repite cuando la conversación toca la política, percibida como distante y corrupta, poblada por actores que hablan mucho y resuelven poco. Varios entrevistados se declaran sin afinidad partidaria y con escasa motivación para votar. Sin embargo, estos resultados preliminares sugieren que el cansancio no es equivalente a desinterés. Si el alejamiento de las noticias es una forma de distanciarse del ruido mediático, el desapego político cumple una función similar frente al desgaste institucional. Hay más reproche y cautela que entusiasmo, pero se monitorea el desarrollo de la campaña electoral y se discuten las opciones disponibles con la familia y los vínculos próximos.

En este escenario, cabe preguntarse por los marcos de legitimidad que hoy estructuran el espacio informativo nacional. Si bien las rutinas de quienes han tomado pasos para alejarse de las noticias podrían leerse como un reflejo de preferencias individuales, acá proponemos que reflejan cambios estructurales respecto de cómo hoy las personas nos conectamos con el espacio público, adquirimos conocimiento sobre nuestro entorno y nos vinculamos con la política (Orchard et al., 2025). En los ambientes informativos contemporáneos nos encontramos con un nuevo orden de conocimiento, un proceso fragmentado y circular donde las jerarquías son menos visibles (Neuberger et al., 2023). En este orden de cosas, las personas que se alejan de las noticias tradicionales no se desconectan del espacio público, sino que reconfiguran sus canales de acceso, y trasladan esa búsqueda a espacios personalizados, afectivos y fragmentados. Avanzar en la comprensión de estas dinámicas parece clave para interpretar cómo se enfrentarán las decisiones colectivas que marcarán las próximas elecciones.

Referencias

Bennett, W. L., & Kneuer, M. (2024). Communication and democratic erosion: The rise of illiberal public spheres. European Journal of Communication, 39(2), 177–196. https://doi.org/10.1177/02673231231217378

Boulianne, S. (2015). Online news, civic awareness, and engagement in civic and political life. New Media & Society, 18(9), 1840–1856. https://doi.org/10.1177/1461444815616222

Damstra, A., Vliegenthart, R., Boomgaarden, H., Glüer, K., Lindgren, E., Strömbäck, J., & Tsfati, Y. (2023). Knowledge and the news: An investigation of the relation between news use, news avoidance, and the presence of (mis) beliefs. The International Journal of Press/Politics, 28(1), 29-48.

Edgerly, S., Thorson, K., Thorson, E., Vraga, E. K., & Bode, L. (2018). Do parents still model news consumption? Socializing news use among adolescents in a multi-device world. New Media and Society, 20(4), 1263–1281. https://doi.org/10.1177/1461444816688451

Gajardo, C., Domingo, D., & Costera Meijer, I. (2025). Examining Platforms’ Affordances: Bridging Journalists’ and Users’ Practices of Online Engagement. Digital Journalism, 1–20. https://doi.org/10.1080/21670811.2025.2559370

Hase, V., Boczek, K., & Scharkow, M. (2023). Adapting to affordances and audiences? A cross‐platform, multi‐modal analysis of the platformization of news on Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter. Digital Journalism, 11(8), 1499–1520. https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2128389

Lee, H., & Yang, J. (2014). Political Knowledge Gaps Among News Consumers with Different News Media Repertoires Across Multiple Platforms. International Journal of Communication, 8, 597–617.

Matthes, J. (2022). Social Media and the Political Engagement of Young Adults: Between Mobilization and Distraction. Online Media and Global Communication, 1(1), 6–22. https://doi.org/10.1515/omgc-2022-0006

Neuberger, C., Bartsch, A., Fröhlich, R., Hanitzsch, T., Reinemann, C., & Schindler, J. (2023). The digital transformation of knowledge order: a model for the analysis of the epistemic crisis. Annals of the International Communication Association, 47(2), 180–201. https://doi.org/10.1080/23808985.2023.2169950

Newman, N., Arguedas, A. R., Robertson, C. T., Nielsen, R. K., & Fletcher, R. (2025). Reuters Institute Digital News Report 2025.

Orchard, X., Aruguete, N., & Siles, I. (2025). Repensando la evitación noticiosa: hacia una agenda de investigación latinoamericana. Cuadernos.Info, 62, 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.7764/cdi.62.91952

Schneiders, P., & Stark, B. (2025). Ensuring News Quality in Platformized News Ecosystems: Shortcomings and Recommendations for an Epistemic Governance. Media and Communication, 13, 1–27. https://doi.org/10.17645/mac.10042

Tandoc, E. C., & Kim, H. K. (2023). Avoiding real news, believing in fake news? Investigating pathways from information overload to misbelief. Journalism, 24(6), 1174–1192. https://doi.org/10.1177/14648849221090744

Van Aelst, P., Strömbäck, J., Aalberg, T., Esser, F., de Vreese, C., Matthes, J., Hopmann, D., Salgado, S., Hubé, N., Stępińska, A., Papathanassopoulos, S., Berganza, R., Legnante, G., Reinemann, C., Sheafer, T., & Stanyer, J. (2017). Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy? Annals of the International Communication Association, 41(1), 3–27. https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551