Isabel Pavez, investigadora adjunta Núcleo Milenio MEPOP y Vicedecana Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Doctora en Comunicación por el London School of Economics and Political Science.

Correo electrónico: [email protected]

Por más de una década, he realizado trabajo de campo en zonas rurales y uno de los aprendizajes es hacerlo con la credencial de la universidad siempre visible y colgada al cuello. De lo contrario, al llegar a una localidad, no importa si es en el centro, el norte o el sur del país, las preguntas del tipo “¿qué político la mandó?” se repiten una y otra vez. Esta desconfianza ante el interés en sus experiencias, especialmente en quienes viven más aislados, está bien justificada, pues la visita de comandos y candidatos a concejales y alcaldes es común que se dé únicamente en tiempos de elecciones. Después, no más.

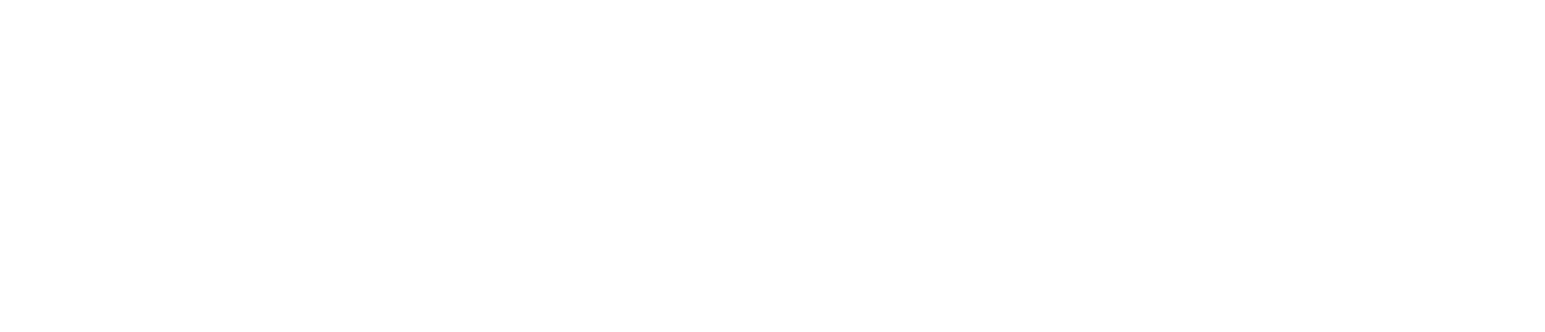

En Chile, según estimaciones del último censo, cerca de 2,3 millones de personas viven en zonas rurales (INE, 2024). Se trata de comunidades acostumbradas a la invisibilización en las políticas públicas y cuyo valor electoral suele tomarse en cuenta sólo en momentos de alta incertidumbre. Por ello, el sentir rural y, por ende, el voto rural han sido históricamente relevantes en las segundas vueltas. Es el caso de las últimas elecciones presidenciales, donde, luego de una campaña centrada en estas comunidades, Gabriel Boric amplió su respaldo en esta población pasando de un 14% en la primera vuelta a un 45% en la segunda (Carrasco, 2022). Esto implicó que su contendor, el republicano José Antonio Kast, perdió las elecciones de ese año en cerca de 83 comunas (RIMISP, 2021). Otro dato interesante es que la votación rural alcanzó un histórico 49% de participación, en el contexto de que la elección era voluntaria (RIMISP, 2021). Así, las sorpresas en el votante rural han sido parte de la última década de procesos electorales, como en los plebiscitos de 2022 y 2023, donde el “rechazo” al primer proyecto constitucional en las zonas consideradas 100% rurales alcanzó un 71% y el “a favor” del segundo un 48% (Toro, 2025). Es por ello que, en tiempos electorales y, sobre todo, cuando se observa un panorama incierto, el voto rural representa para los candidatos un botín apetecido. Sin embargo, vale la pena darle una mirada tanto a su contexto como a sus complejidades.

Por qué es importante hablar de ruralidades

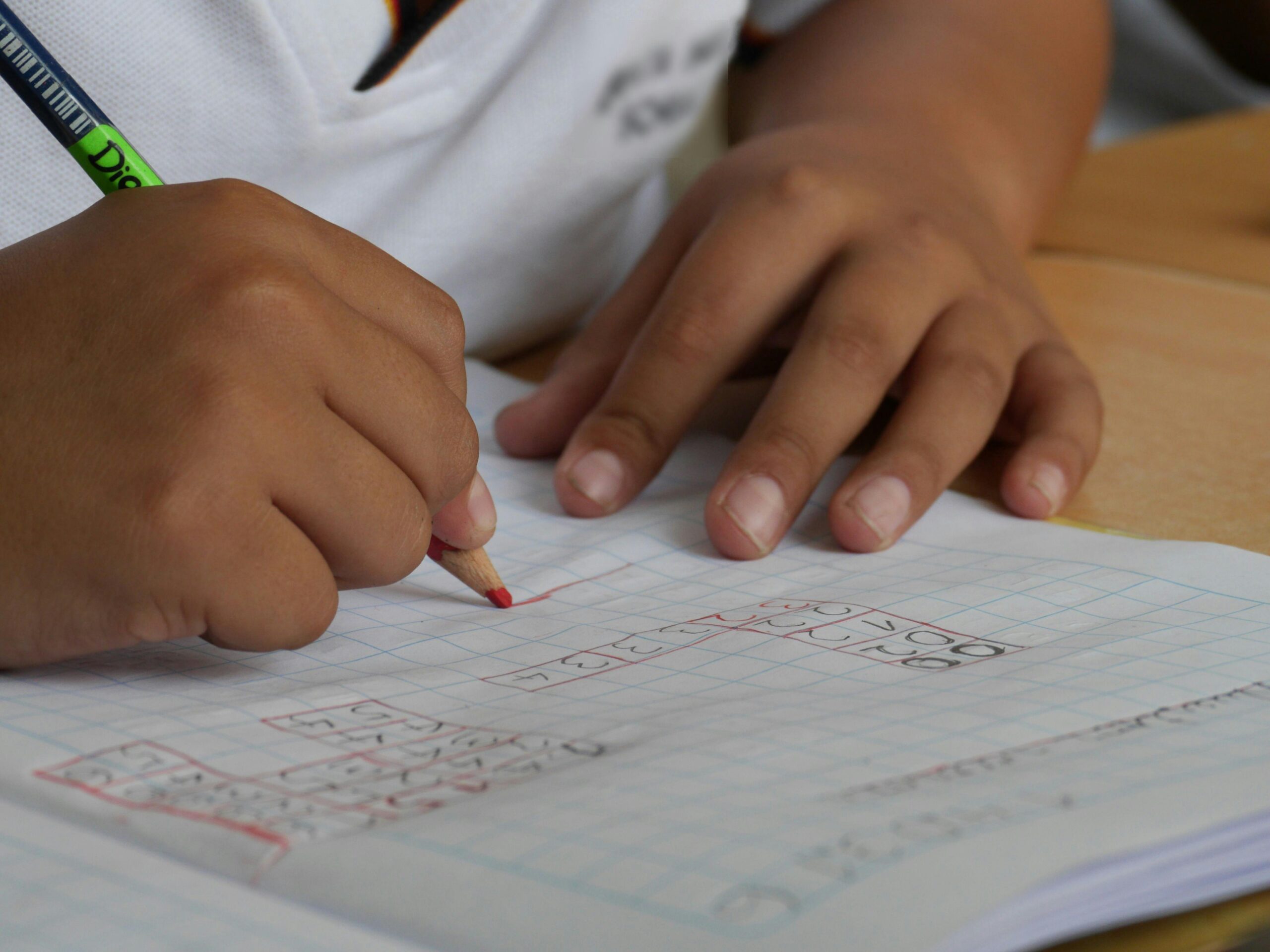

En la academia se tiende a comparar poblaciones urbanas y rurales como escenarios opuestos en diversas disciplinas y materias. Generalmente, al menos en la literatura latinoamericana, el mundo rural se encuentra en una situación de desventaja. No obstante, esto sugiere dos problemas. El primero es la invisibilización de las diversas ruralidades, pues no es lo mismo una localidad en Inca del Oro, en medio del desierto del norte del país y con un ecosistema minero y estacional, que Los Maquis o Puerto Fuy, en el sur, donde la madera y el turismo son su fuerte.

El segundo problema es que estas comparaciones no son ni imparciales ni necesarias, ya que se tiende a omitir prácticas y códigos culturales que hacen sentido en su territorio, pero que, al ser medidos o comparados con estándares urbanos, quedan en desmedro, desconociendo la singularidad y la riqueza del entorno rural. De esta manera, se tiende a hablar de las zonas rurales de forma sesgada, etiquetándolas como rezagadas y atribuyendo a sus habitantes menos oportunidades que sus pares urbanos.

Esto tiene implicancias directas en la creación e implementación de políticas públicas, en las que prevalecen el contexto y las características de lo urbano. “En Chile, las políticas públicas las hacen pensando que estamos todos viviendo en Santiago, como si fuéramos todos iguales”, dice una directora de un colegio rural en las afueras de Longaví. Y sus palabras resuenan en otros participantes de estudios en los que, una y otra vez, se repite que Santiago no es Chile. A esto se suma la sensación de olvido e impotencia, porque efectivamente sus problemáticas tienden a quedar en segundo plano (Pavez, Correa & Farías, 2023). Tienen un punto: la voz de la ruralidad no forma parte del debate y, si lo hace, suele ser en contraposición a sus pares urbanos.

Su invisibilización en las encuestas

Para la opinión pública, las encuestas en tiempos electorales desempeñan un papel clave. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican estudios que dan cuenta del termómetro ciudadano, anticipando ganadores y perdedores. Si bien a menudo se trata de análisis de escenarios probables y política de ficción, estos números se convierten en un insumo relevante para el posicionamiento de partidos y candidatos. De hecho, estimulan la discusión pública y levantan temáticas de interés ciudadano. No obstante, las encuestas no son inocuas en tanto influyen en sus resultados la forma de plantear las preguntas, el nivel de conocimiento y el compromiso del encuestado. Tampoco es lo mismo si se aplica cara a cara, por teléfono u online, o si los encuestados se repiten en el tiempo, en modalidad de panel. Los votantes rurales suelen estar subrepresentados, ya que las muestras no se intencionan para incluirlos. Son escasas las encuestas y sondeos de opinión que hacen el esfuerzo explícito de incluir a estos segmentos de la población.

Otra de las razones por las que los votantes rurales no están contemplados en estas mediciones es la existencia de barreras estructurales, para quienes no tienen acceso a internet o cuentan con una señal inestable. Esto evidencia una persistente brecha urbano-rural, que, si bien ha disminuido en términos de acceso, no lo ha hecho en las diferencias de calidad, pues más de la mitad de las personas en estas localidades se conectan por internet móvil (Subtel, 2024). De esta manera, se normaliza que los resultados de las encuestas sean representativos para distintos contextos y sensibilidades políticas, como es el mundo rural, y luego, si van en dirección opuesta a la tendencia o norma, se constituyen en “sorpresa”. No obstante, este electorado ha estado siempre ahí, con voz y voto. Lo que sucede es que, muchas veces, fallamos en interiorizarnos en sus contextos y realidades que permiten explicar sus decisiones. El debate público y la clase política tienden a dejarlos bajo la mesa hasta que llega la elección. Por ello, mientras el voto rural siga siendo de interés solo cada cuatro años, continuará siendo tratado como un botín y no como una expresión legítima de diversidad.

Referencias

Carrasco, P. (2022, 17 de enero). Chile no es Chile sin el mundo rural. CIPER Chile. Disponible en https://www.ciperchile.cl/2022/01/17/voto-rural-ii/

INE (2024). Resultados Censo 2024. Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: https://censo2024.ine.gob.cl/

Pavez, I. Correa, T. & Farías, C. (2023) The Power of Emotions: The Ethics of Care and Digital Inclusion Processes of Vulnerable Communities. Social Inclusion 11(3) 275-285 https://doi.org/10.17645/si.v11i3.6623

RIMISP (2021, diciembre). Chile: Participación electoral de comunas rurales en segunda vuelta presidencial 2021 [Policy brief]. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Disponible en: https://www.rimisp.org/wp-content/uploads/2021/12/Policy-Brief-Voto-rural-presidenciales2021-2avuelta-FINAL.pdf

Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. (2024, 19 de marzo). El 94,3 % de los hogares en Chile declara tener acceso propio y pagado a Internet según datos de la SUBTEL. https://www.subtel.gob.cl/el-943-de-los-hogares-en-chile-declara-tener-acceso-propio-y-pagado-a-internet-segun-datos-de-la-subtel/

Toro, D. (2025, 28 de septiembre). «“Conservador” y “lejos de los extremos”: Cuánto pesa el voto rural en la elección (y los resultados anteriores)». EMOL https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/09/28/1178581/zonas-rurales-voto-chile-elecciones.html