![]()

Nicolás Miranda Olivares. Profesor Ayudante, Doctor en Ciencias Políticas, Máster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca. Investigador Adjunto del Núcleo Milenio MEPOP. Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile. Sus principales líneas de investigación son elecciones, partidos políticos, posicionamiento programático y análisis de textos políticos.

Correo electrónico: [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8087-6202

Miguel Ángel López Varas, profesor asociado, Universidad de Chile. Investigador del Núcleo Milenio MEPOP. Periodista de la Universidad Católica de Chile y Magíster y Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Essex. Sus áreas de interés son comunicación política, conducta electoral, opinión pública y metodología cuantitativa.

Correo electrónico: [email protected]

Las elecciones constituyen el principal mecanismo democrático mediante el cual, la ciudadanía elige a sus representantes y, consecuentemente, las agendas de políticas públicas que estos implementarán al ser electos (McDonald & Budge, 2005; Dalton, 1985). La diferenciación programática entre las diversas candidaturas y partidos políticos es el cimiento de la competencia electoral. La presentación de ideas y propuestas que representen intereses diversos -y que se distingan claramente entre sí- introduce la necesidad de alternativas claras, lo que constituye el fundamento del Modelo de Partido Responsable. Este ideal democrático, por tanto, exige elecciones competitivas y programas electorales diferenciados (Dalton, 1985; Thomassen y Schmitt, 1997).

La diferenciación es crucial porque permite a quienes votan evaluar su nivel de coincidencia ideológica con la oferta de los partidos (Dalton, 1985, 1996; Huber & Powell, 1994), introduciendo de manera efectiva sus preferencias sobre políticas en la discusión pública (Dalton, 1985; Manin, Przeworski y Stokes, 2002).

Los partidos, al competir, no actúan exclusivamente como “cazadores de cargos”. Si bien la búsqueda de poder es un objetivo, demuestran un fuerte apego a principios ideológicos amplios, construyendo sus programas de campaña de forma coherente con estas creencias (Budge, Robertson and Hearl, 1987). De hecho, si el objetivo fuera únicamente maximizar votos, convergerían constantemente hacia el centro; sin embargo, en la práctica, generalmente mantienen posiciones ideológicas relativas a sus rivales (Bara & Weale, 2006). El objetivo es que esta claridad ideológica fomente el voto programático, donde el voto está basado en la cercanía de las ideas , y no condicionados por el clientelismo o los beneficios privados (Froio, Bevan y Jennings, 2013; Ruiz, 2006).

Dos ideas centrales que modulan esta divergencia son: La Teoría de la Relevancia (Saliency Theory), que postula que los partidos priorizan y ponen énfasis en las políticas que estimen podrán contar con el mayor apoyo electoral (Budge, Robertson y Hearl, 1987; Budge, 2001). Así, en lugar de criticar al oponente, simplemente se concentran en las áreas donde saben que causarán más impacto (Budge, 2001; McDonald & Budge, 2005). Otra idea de divergencia es la Propiedad del Problema (Issue Ownership): un candidato se enfocará en un solo tema si el público percibe que su partido está mejor posicionado para manejarlo que la competencia (Petrocik, 1996; Kaplan et al, 2006).

Metodología

Una de las metodologías más utilizadas para estudiar posiciones y direccionalidad en los énfasis que los partidos dan a distintas políticas públicas es la proporcionada por el Manifesto Project (MARPOR), para analizar programas electorales (Volkens, 2001; Alonso, et al., 2012). Estudios que han aplicado esta metodología en América Latina, incluyendo Chile, han demostrado la existencia de diversidad en la oferta de políticas públicas a través de dimensiones ideológicas, socioeconómicas o socioculturales (Gamboa, et al., 2013; López, et al., 2013; Ruiz y Miranda, 2017; Martínez-Hernández y Martínez, 2017; Madariaga y Rovira, 2020; Miranda, et al., 2022). .

Sin embargo, un análisis de contenido automatizado de palabras demostró que los programas de gobierno tienden a usar los mismos conceptos, por los que son muy parecidos entre sí (similitud cercana al 70% por análisis de cosenos). Frente a ello, a diferencia del enfoque tradicional, basado en la codificación manual de “cuasi-frases”, en este estudio se implementó una codificación automatizada mediante inteligencia artificial, empleando el modelo Gemini 2.5 Pro.

El procedimiento fue el siguiente:

- Los textos de los programas se dividieron en frases completas, que constituyeron la unidad de análisis.

- Cada frase fue clasificada según las categorías del sistema MARPOR.

- La IA generó una justificación para cada codificación, lo que garantiza una mayor transparencia en los resultados y la trazabilidad del proceso

Resultados

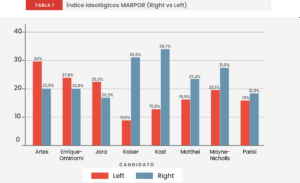

La distribución de énfasis ideológico revela una clara segmentación. El análisis de la proporción de frases clasificadas en las dimensiones “Right” (derecha) y “Left” (izquierda), según el índice MARPOR, muestra una marcada polarización. Candidatos como Kaiser, Kast y Matthei destacan por una fuerte orientación hacia la derecha (con más del 25% de sus frases en esa dimensión), mientras que Artés, Jara y Enríquez-Ominami se ubican con predominancia en la izquierda. Los candidatos Parisi y Mayne-Nicholls, en contraste, exhiben una distribución más equilibrada, lo que sugiere un discurso posicionado hacia el centro político.

Este patrón reafirma la tradicional división del espectro político chileno: una derecha centrada en temas de orden, mercado y autoridad, frente a una izquierda que enfatiza derechos sociales y un Estado activo en la economía. No obstante, la magnitud de la diferencia varía entre los candidatos, evidenciando proyectos que combinan elementos ideológicos mixtos o buscan modular su posición para atraer a un electorado más amplio.

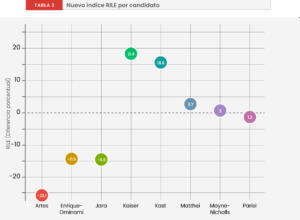

El gráfico del índice RILE sintetiza la orientación ideológica de cada candidatura mediante la diferencia neta entre los porcentajes de temas de derecha y de izquierda. Los valores positivos indican mayor inclinación hacia la derecha, mientras que los negativos reflejan una orientación hacia la izquierda. Los resultados preliminares muestran un claro posicionamiento político con una mayor distancia hacia la derecha: Kaiser y Kast presentan los valores RILE más altos ( +23 a +24), seguidos por Matthei y Mayne-Nicholls en posiciones moderadamente de derecha. En el polo opuesto, Artés, Jara y Enríquez-Ominami muestran índices negativos (entre -10 y -4), situándose en el bloque de izquierda.

Es necesario aclarar que la construcción del índice RILE no incorpora algunos de los temas importantes para la izquierda en su construcción, como son la igualdad y el análisis marxista. Si incorporamos estos datos al análisis, las diferencias cambian. Hay un aumento en la dimensión de izquierda en casi todas las candidaturas. Esto se debe a la noción de igualdad, que no es exclusivamente económica, sino una noción más amplia(1), lo que afecta a todas las candidaturas. Sin embargo, la relevancia o énfasis de estas dimensiones no es igual para todos. Tal como se observa en el gráfico “Nuevo índice RILE”, las candidaturas de Jara, Enríquez-Ominami y Artés aumentan su distancia hacia la izquierda, especialmente en el caso de Artés, donde la categoría con mayor presencia es “Análisis Marxista” con 7,7% dentro del programa electoral. Las candidaturas de centroderecha también acercan sus posiciones hacia el centro, especialmente la de Mayne-Nicholls. En los casos de Kaiser y Kast, disminuye su posición hacia la derecha, pero en ningún caso de manera significativa en su posición inicial.

Teniendo en cuenta las candidaturas más competitivas, las distancias son importantes. Jara y Kast tienen una distancia de 30 puntos aproximadamente, lo que muestra una mayor polarización, en comparación con Jara y Matthei donde ésta se reduce prácticamente a la mitad (14 o 17,5 dependiendo de la medida RILE).

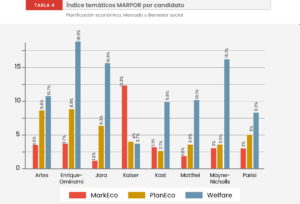

También podemos observar la competición en otros ejes como el económico o el de bienestar. En el primero se observan dos dimensiones: planificación de la economía (PlanEco) y Pro-Mercado (MarkEco). Los valores no son tan elevados porque solo incluyen entre dos y tres categorías.

El gráfico muestra las diferencias en el énfasis temático que cada candidato otorga a tres grandes áreas de política económica y social: planificación económica (PlanEco), mercado (MarkEco) y bienestar social (Welfare). Se observa que la mayoría de los candidatos dedica una mayor proporción de sus frases al bienestar social, especialmente Enríquez-Ominami, Jara, Matthei y Mayne-Nicholls, lo que refleja la centralidad de los temas de protección social y redistribución. En contraste, los temas de planificación económica tienen una presencia moderada, mientras que la atención a los asuntos de mercado es minoritaria en casi todos los programas.

Estas diferencias sugieren distintas aproximaciones a la gestión económica y social. Los candidatos de centroizquierda e izquierda enfatizan más la planificación y el bienestar social, coherente con un enfoque intervencionista del Estado, mientras que los de derecha, tienden a otorgar más espacio a la lógica de mercado. En conjunto, el patrón indica una competencia programática donde el bienestar social constituye el eje común, aunque con matices ideológicos sobre el papel del Estado en la economía.

Conclusiones

El análisis realizado sobre los programas presidenciales subraya la vigencia de la diferenciación programática como uno de los ejes principales de las estrategias de las elecciones presidenciales en Chile. Los resultados, sintetizados a través del índice RILE , confirman una clara segmentación ideológica entre las candidaturas, reafirmando la tradicional división del espectro político y demostrando la existencia de importantes distancias entre las candidaturas más competitivas (Jara y Kast). Estos resultados, respaldan la teoría de que los partidos conservan un fuerte apego a sus principios ideológicos amplios, construyendo programas que son coherentes con estas creencias, y no actuando solamente como “cazadores de cargos”.

No obstante, la competencia programática también exhibe un punto de convergencia donde la mayoría de los candidatos dedican frases al bienestar social. Este énfasis compartido puede interpretarse como una respuesta estratégica, alineada con el enfoque de montar la ola (riding the wave), donde las estrategias más efectivas obligan a los partidos a centrarse en los temas que son relevantes para el público, independientemente de su propiedad o esquema ideológico inicial. A pesar de esta convergencia, la diferenciación esencial se mantiene en los matices ideológicos (intervencionismo estatal versus lógica de mercado), cumpliendo así con el ideal democrático de ofrecer a los votantes propuestas que son fundamentalmente distintas para la discusión pública.

Notas

(1) El concepto de igualdad no se entiende exclusivamente en términos económicos, sino en una noción más amplia de justicia social y la necesidad de un trato justo para todas las personas. Esto incluye: protección especial para grupos sociales desfavorecidos; eliminación de las barreras de clase; necesidad de una distribución justa de los recursos; y el fin de la discriminación (por ejemplo, racial o sexual).

Referencias

Alonso, S., Volkens, A. & Gómez, B., (2012). Análisis de Contenido de textos políticos. Un enfoque cuantitativo. Madrid: CIS.

Bara, J. & Weale, A., (2006). Democratic Politics and Party Competition: Essays in Honour of Ian Budge. New York: Routledge.

Budge, I., (2001). Validating the Manifesto Research Group approach: theoretical assumptions and empirical confirmations. En: M. Laver, ed. Estimating the Policy Positions of Political Actors. New York: Routledge/ECPR, pp. 50-65.

Budge, I., Robertson, D. & Hearl, D., (1987). Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analyses of Post War Election Programmes in 19 Democracies. Cambridge: Cambridge University Press.

Dalton, R. J. (1985). Political Parties and Political Representation: Party Supporters and Party Elites in Nine Nations. Comparative Political Studies, pp. 267 – 299.

Dalton, R. J. (1996). Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, (2ª ed), New Jersey, Chatham House Publishers.

Froio, C., Bevan, S. & Jennings, W., (2013). Mandates, Agendas and Representation: party platforms, policy agendas and the public agenda in Britain, 1983-2008. University of Antwerp, p. 36.

Gamboa, R., López, M.A. y Baeza, J. (2013). “La evolución programática de los partidos chilenos 1970-2009: De la polarización al consenso”. Revista de Ciencia Política, 443 – 467.

Huber, J. D. & Powell, G. B., (1994). Congruence Between Citizens and Policymakers in Two Visions of Liberal Democracy. World Politics, pp. 291-326.

Kaplan, N., Park, D. K., & Ridout, T. N. (2006). Dialogue in American Political Campaigns? An Examination of Issue Convergence in Candidate Television Advertising. American Journal of Political Science, 50(3), pp. 724-736.

López, M. A., Miranda, N. y Valenzuela-Gutiérrez, P. (2013). “Estimando el espacio político del Cono Sur y Brasil: las elecciones presidenciales en el eje izquierda derecha” Revista PostData. Vol 18 N°2, pp. 404-442.

Madariaga, A., & Rovira Kaltwasser, C. (2020). “Right-Wing Moderation, Left-Wing Inertia and Political Cartelisation in Post-Transition Chile”. Journal of Latin American Studies, 52(2), 343-371. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0022216X19000932

Manin, B., Przeworski, A. & Stokes, S., (2002). Elecciones y Representación. Zona Abierta, pp. 19-45.

Martínez-Hernández Aldo A. y Martínez Rosales, Daniela I. (2017). “La ideología de los partidos políticos en México: la estructura de la competencia y la dimensión izquierda-derecha (1946-2012)”, Revista Latinoamericana de Política Comparada, (13):31-55. Disponible en: http://hdl.handle.net/10469/14677

McDonald, M. & Budge, I., (2005). Elections, parties, democracy: conferring the median mandate. New York: Oxford University Press.

Miranda Olivares, N., Plaza-Colodro, C., & Olucha-Sánchez, F. (2022). Competición electoral en contextos críticos: una aproximación hacia América Latina con el Manifesto Project. Estudios Internacionales 54(202), pp. 37–62.

Petrocik, J. R., (1996). Issue Ownership in Presidential Elections, with a 1980 Case Study. American Journal of Political Science, (40 (3)), pp. 825-850.

Ruiz Rodríguez, L., (2006). Coherencia partidista: la estructuración interna de los partidos políticos en América Latina. Revista Española de Ciencia Política, pp. 87-114.

Ruiz Rodríguez, L. M., y Miranda Olivares, N. (2017). La evolución programática de las coaliciones en Chile. Revista Latinoamericana de Política Comparada, 13, 57–78.

Thomassen, J. & Schmitt, H., 1997. Policy representation. European Journal of Political Research, pp. 165-184.

Volkens, A., (200)1. Manifesto research since 1979: from reliability to validity. En: M. Laver, ed. Estimating the Policy Positions of Political Actors. London: Routledge/ECPR studies in European political science, pp. 33-49.